日本の労働生産性はなぜ低いのか?原因やポジションごとの改善策を解説

2022/11/04公開2024/3/29更新

労働において、1人がどのくらいの成果を生み出すかを表す「労働生産性」。数値が高いほど多くの利益を生み出していることとなり、労働生産性をあげることが企業の発展につながります。

しかし、近年では日本の労働生産性はアメリカの6割程度となっており、先進国内では最下位です。戦後から先進国として発展し続けてきた日本で今、労働生産性が低下しているのはなぜなのでしょうか。その理由を分析し、労働生産性をあげるための具体的な改善策を解説します。

目次

労働生産性とは

労働生産性とは、労働者1人あたりが成果を生み出す上での効率を数値化したものです。労働者1人または1時間で生み出す成果が、労働量や投資額にどれだけ見合っているかを数値化し、経営判断の基準などに用いられます。たとえば同じ人数で、1時間に商品を5個作れるか、10個作れるかを比較した場合、後者の方が労働生産性は高いと言えます。

労働生産性を上げることで、少ない人材でより多くの利益を出せたり、従業員のワークライフバランスを実現したりといったメリットが得られます。一方、労働生産性が低下すれば、長時間働いても利益が得られずに企業の成長を妨げ、従業員の疲労やストレス増加につながりかねません。

ここからは、さらに詳しく労働生産性について解説していきます。「とりあえず生産性向上についてまとまった資料がほしい」「コスト削減の具体例が知りたい」という方は、こちらから生産性向上BOOKをダウンロードください。

作業工程や業務フローのボトルネックを洗い出して適切な対処をすることで、労働生産性の向上につなげられます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

日本の労働生産性の現状

近年における日本の労働生産性は、他の先進国と比較して低くなっています。他の国々とどの程度の違いがあるのかを見ていきましょう。

労働生産性を比較する際、各国においてすべての企業の生産性を都度計算して合計することは難しいため、国ごとのGDP(国内総生産)を付加価値として「GDP/就業者数(または就業者数×労働時間)」で算出します。また、国民一人当たりのGDPをドルに換算する際は、物価水準の違いなどを調整した「購買力平価(PPP)レート」を採用します。

2023年版「労働生産性の国際比較」(*1)によると、日本の労働生産性は時間当たりで52.3ドルとなっており、OECD加盟国38カ国中30位に位置しています。労働生産性自体は前年より実質ベースで0.8%上昇していますが、それでもアメリカの6割弱の水準となっているのが現状です。他国がコロナ禍による経済の落ち込みから大幅に回復する中、日本はやや遅れを取っていることも、順位が下がっている理由の1つでしょう。さらに、アイルランドやトルコ、コロンビアなどの国々はコロナ前の水準より労働生産性が上がっていることも影響しています。一人当たりの労働生産性は85,329ドルで31位となり、比較的労働生産性水準が低いとされる英国の3/4程度にとどまり、1970年以降最も低い順位になっています。

時間当たり、1人当たりのどちらにおいても、日本の労働生産性は先進国内では最下位の状況となっているのです。

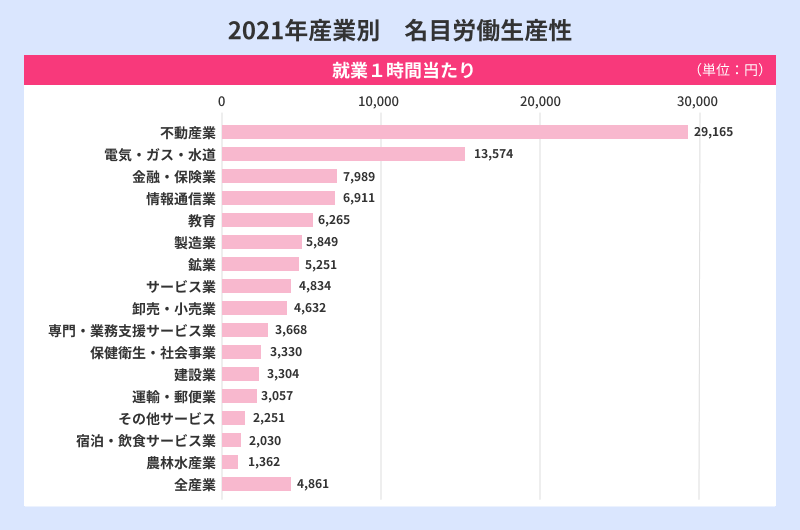

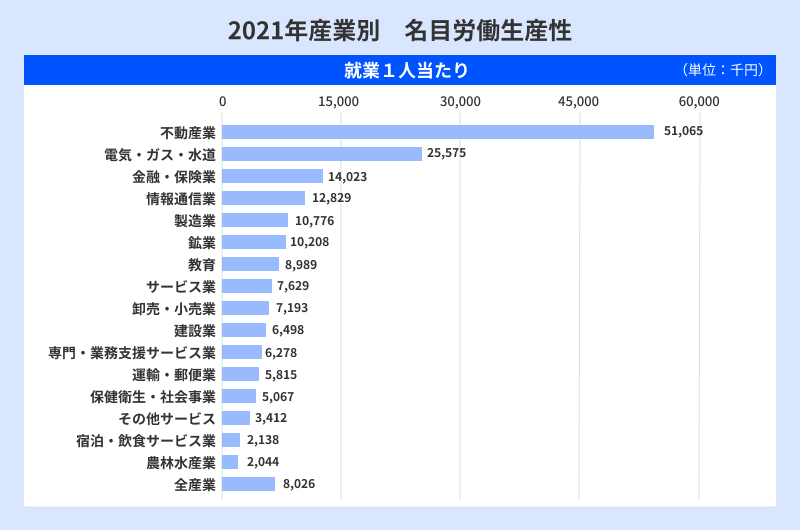

業種別の労働生産性

上記のように国ごとに比較する際は、業種を分けずにGDPで労働生産性を算出しますが、実際には業種によって労働生産性には差があります。

たとえば金融業、不動産業、鉄鋼業は、少ない人数で多くの利益を生み出せる産業構造のため労働生産性が高くなりやすい傾向があり、反対に飲食などのサービス業の労働生産性は低くなりがちです。

実際に、「主要産業の労働生産性水準の推移」(*2)によると、産業別の日本の労働生産性では不動産業や金融・保険業などの資本集約的な分野で労働生産性が高く、サービス業をはじめとする人手を要する分野で低くなる傾向がみられます。

製造業における日本の労働生産性は額で表すと94,155ドルで、主要34カ国中18位です。2000年時にはOECD諸国でトップであったが、徐々に順位が後退しており、製造業というカテゴリで見ても国際的に低めの水準であることがわかります。

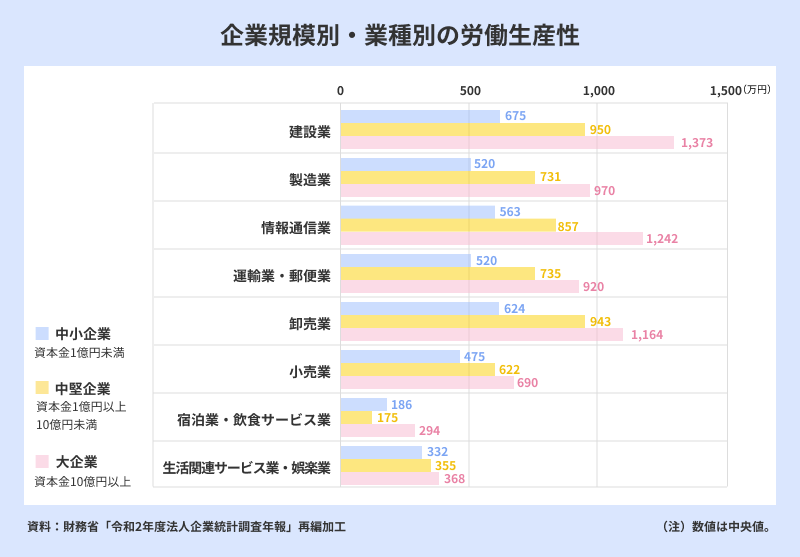

企業規模別の労働生産性

企業の規模によっても労働生産性の違いが見られます。「中小企業・小規模事業者の労働生産性」(*3)によると、一般的に大企業と言われる企業は、中小企業より労働生産性が高くなることが見て取れます。しかし、製造業や情報通信業においてははっきりと格差がある一方、小売業やサービス業においては企業規模間で大きな格差はありません。日本全体の99.7%を占める中小企業の労働生産性を上げることが、日本の労働生産性を上げるためには重要でしょう。

労働生産性の低下が引き起こす弊害

労働生産性が低下することで、具体的にどのような問題が生まれるのでしょうか。大きく3つの弊害を紹介します。

賃金コストの増加

労働生産性が低下することはつまり、製品やサービスを生み出すのに多くの労働時間が必要になるということです。日本の企業では給与を時間換算で計算している場合が多く、従業員の労働時間が長ければ長いほど支払う給料も多くなります。もしも労働時間に見合った生産量を生み出せなければ、コストばかりがかさみ、利益を得ることができない状況に陥りかねません。

従業員への負荷の増加

上記のように長時間労働が続くことで、従業員の負荷が増加することも大きな問題です。残業時間の増加や休日出勤により、体力的、精神的なストレスがたまることで、さらに労働生産性が下がる恐れもあります。 また、労働生産性の高い従業員もモチベーションが下がってしまい、人材の流出にもつながるでしょう。

国としての経済力の低下

労働生産性の低下は企業だけの問題ではなく、国としての経済力の低下にもつながります。現在日本は少子高齢化という問題をかかえています。「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」(*4)によると、2050年には人口が約1億人にまで減少、生産年齢人口比率は約50%になると予測され、労働力は低下していく見込みです。さらに、人口規模が減ることで多様性が失われ、イノベーションも起こりにくくなるでしょう。その結果、国際的な競争力を失うことにつながるのです。

日本の労働生産性が低い理由

いったいなぜ日本の労働生産性は低いのでしょうか。他の国との違いはどこにあるのかを見ていきます。

長時間労働という手法を取ってきた

製造業の現場や工場などで働くマニュアルワーカーが労働者の多くを占めていた高度経済成長期、日本では労働時間や人数を増やすという手法で労働生産性を高めてきました。しかし、近年では知識から付加価値を生み出すナレッジワーカーの割合が増加し、従来のやり方では業務効率を上げることができずに労働生産性が悪くなっているのです。

また、残業が多く、長時間働いた人がよりお金を稼げるという仕組みがあったことや、2020年の法改正が行われるまでは、法律上では上限なく時間外労働を課せることが可能だったのも大きな要因です。働き方改革による意識の高まりに伴い改善されつつありますが、これらの長時間労働をよしとする環境や習慣も労働生産性の低下につながったと言えるでしょう。

アナログな管理を行っている

日本のデジタル化は他国と比較して十分に進んでいるとは言えません。総務省「令和3年 情報通信に関する現状報告」(*5)によると、デジタル競争力ランキングにおいて日本は63カ国中27位にとどまっています。

日本はモバイルブロードバンドの普及率では1位であり、社会インフラは整備されているものの、給与明細の手渡しや紙ベースの申請承認、請求書の郵送、原価の手計算など、昔ながらのアナログな管理方法にこだわっているケースが散見されます。また、IT化を進めていても、部署ごとに独立したシステムを使用しており、かえって管理が煩雑になっている場合もあるでしょう。たとえば、システム間での転記による手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するケースです。一つひとつは小さなことですが、積み重なると膨大な時間になってしまいます。

このように、業務や企業規模に合った適切な管理体制を取れないことで、本来の業務が滞り、業務効率が下がってしまうのです。

適切な評価制度が整備されていない

評価制度も労働生産性に大きく寄与します。近年では多くの企業で見直されていますが、日本では長い間、成果主義よりも年功序列制度を取っていました。また、残業が多いほど「頑張っている」と評価する風潮も、成果主義への移行を妨げていた要因の一つです。

従業員各自が限られた時間内で効率的に付加価値を生み出すことは、会社全体の労働生産性の向上につながります。しかし、そういった人材が評価される制度や風潮がなく、短時間の労働で成果を出してもそれに見合った報酬を受けられなければ、従業員のモチベーション低下につながり、一人ひとりの生産性をあげようという意識が育たなくなってしまいます。

個人の持つ裁量が小さい

各従業員の持つ裁量の大小も労働生産性を左右する要因となりえるでしょう。日本ではトップダウン型のマネジメントが主流だったこともあり、裁量の大部分をミドルマネジメント層以上が持ち、各業務担当者が持つ裁量はごくわずかという状況が見受けられます。

個人の持つ裁量が小さいことで起こり得る弊害の一つして、各業務にかかる時間が増加することがあげられます。たとえば、特定の人(上司)のみが裁量を持っている場合、上司一人に対して、多くの確認・承認業務が集中してしまいます。その結果、承認が下りるまでに待ち時間が発生し、業務がストップしかねません。また、ひとつのことを決めるのに多くの人が関わることでも、一人で進めるよりも決断に時間がかかってしまうことでしょう。予定していた作業時間内に業務が終わらず、生産性の低下につながります。

もう一つの弊害は、モチベーションの低下です。裁量が小さいことで、アウトプットに対する個人の責任が薄まる可能性があります。その結果、個人の士気や独創性が生まれず、生産性が上がるチャンスを逃してしまうでしょう。

労働生産性向上における各ポジションの役割

それでは、労働生産性を高めるためにどのような改善策を取ればいいのでしょうか。ここでは、有効な改善策をポジションごとに紹介します。

経営者層がすべきこと

会社のトップである経営者層には、社内のルールや設備などの労働環境を土台から整えることが求められます。たとえば、成果に見合ったKPI設定や評価制度の整備などです。社内全体で労働生産性を意識しやすい体制や制度を作ることが、結果的に労働生産性を上げていくための土台作りにつながります。

評価制度の見直し

企業としては、時間内で効率よく働くことを推奨すべきです。そのためには、長い時間働いたら多く給料がもらえるのではなく、短時間であっても成果を出し続けている従業員に成果に見合った給料が払われるような評価制度が必要です。

このとき、最終的な実績に注目することも大切ですが、そればかりにとらわれてしまっては適切な評価とは言えません。プロジェクトへの貢献度やどのように目標を達成したのか、マネジメントで手腕を発揮し部下が成果をあげているかなど、さまざまな要素を踏まえて評価することがポイントです。

たとえばマイクロソフト社が採用している、ランク付けによる人事評価を撤廃した「ノーレイティング制度」や、上司だけでなく同僚や部下からも評価される「360度評価」といった人事制度を参考にするのもいいでしょう。入社歴の浅い従業員でも成果を出せば評価される仕組みを作ることで、モチベーションを上げることができ、企業としての魅力を高めることが可能です。

制度は導入して終わりではなく、メンテナンスしながら運用していくことも重要です。また、急に制度を変える場合は、現場の混乱や反発を招きかねないため、どのような運用体制で行うかを明確にし、慎重に進めることが求められます。

IT化の推進

実際の業務をよりスムーズに行うためのIT活用も有効です。RPAを使った自動化や、システムを導入しての業務効率化・標準化をはかることで、ムダをなくし生産性を上げることが可能です。紙ベースのアナログ管理や、実務と乖離したシステムを使い続けている場合、どうしてもムダな時間が発生します。自社にとってどこを自動化すべきかや、どこにシステムを適応させるかを検討し、業務に合わせたIT化を推進することが重要です。

付加価値を見直す

労働生産性を向上させるためには、アウトプット(成果)を維持したままインプット(投入)を減らす、もしくは、インプットを維持したままアウトプットを増やす必要があります。そのうちインプットにおけるムダの削減が注目されがちですが、一言にムダといっても無限に削減できるわけではありません。すでに業務効率化を行い労働生産性の水準があがっていれば、上昇の余地もそこまで見込めないでしょう。

日本においては、成果に対する利益が少ないという見方もあります。いい製品・サービスを生み出していても、見合った利益を得られていなければアウトプット自体は少なくなってしまいます。アウトプットを増やすためには、製品・サービスの単価をあげるのも一つの方法です。付加価値に見合った値付けができているか、今一度見直してみるといいでしょう。 値付けについて、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

利益を上げるためには、新たなニーズに対応する、よりよい商品・サービスを開発するなど、これまでになかった付加価値をプラスすることも有効です。

ミドルマネジメント層がすべきこと

ミドルマネジメント層においては、まずは自チームの労働環境の向上を目指すことが、ひいては労働生産性の向上につながります。たとえば長年同じ業務の進め方を行っている場合、業務内容の変化にともなうアップデートができておらず、ムダな作業が発生している恐れもあります。自チームで、業務の進め方にムダがないか、長時間労働が発生していないかなどを今一度確認しましょう。

残業時間の削減

チームの労働生産性を向上させるには、まずは見えやすい長時間労働の改善から手をつけるのがいいでしょう。そのためには従業員一人ひとりの労働時間を正確に把握する必要があります。そのうえで、単に残業を禁止するといった表面上の施策ではなく、なぜ残業が発生しているのか根底にある原因を突き止めて解消することが重要です。業務量が多いのか、それとも業務フローが複雑化してしまっているのかなど、各担当者にヒアリングしながら原因を明確にします。業務を可視化・標準化し、不要な業務をなくしたり、業務フローをシンプルにしたりといった取り組みを行うなどの解決策を実施することで、労働時間を削減することが可能になります。

個人主義を取り入れる

従業員各自が業務に集中できるように、ある程度の個人主義を取り入れることも、労働生産性の向上には有効です。

自身の業務範囲をスムーズに進められれば、効率よく業務を終わらせることができます。そのためには、個人で裁量権をもつことが重要です。通常の業務範囲に限っては、自身で判断・進行できるような裁量権があれば、上司の承認によるタイムラグも発生せず、よりスピーディーに業務を進めることが可能になります。また、意思決定のスピードを高めるには、企業内の部門や事業部がそれぞれ独立し、一つの会社のように業務を進める「独立採算制」を取り入れるのも効果的です。

独立採算制に関してはこちらの記事をご覧ください。

社員一人ひとりができること

いくら社内の制度改革やIT化を進めても、結局のところ実際に業務を行うのは一般従業員であることに変わりありません。労働生産性の向上には、組織に所属する一人ひとりの意識も重要です。労働生産性を向上させることで一人ひとりが得られるメリットや、企業として目指すものを確認しておきましょう。

アウトソーシングの活用

企業活動においては、メイン事業の他にも事務や会計などの間接業務が発生します。それらすべてを社内で対応しようとすると、労働力が分散してしまい、労働生産性を低下させる原因になることも。メインの業務以外は、アウトソーシングを活用するのもおすすめです。その業務を専門とする企業に依頼することで、業務にかかる時間も短縮でき、質も高いものとなります。そのぶん外注費はかかりますが、同時に社内の人件費がカットされるため、結果的に見たら割安になることも多いです。メイン外の業務に時間と労力がかかってしまっている場合は、検討してみるといいでしょう。

IT投資で日本の労働生産性を改善

労働生産性の向上には、システムやツールの導入といったITの推進が有効なことをお伝えしました。しかし、総務省「情報通信白書 令和5年版」(*6)によると、

日本企業のデータ活用は進展しつつも、米国企業と比較すると活用状況は低調となっています。活用において最も課題・障壁となっていることとして、コストや人材の不足が挙げられています。したがって、システムやツールの導入の際には、コストや人材への負担を抑えながら導入でき、かつ導入後の労働生産性を効率よく上げられることが求められるでしょう。そのためには、自社の業務に合ったシステムやツールを選択することが欠かせません。自社に適したツールやシステムに投資することで、はじめて大幅な効率化が見込めるのです。

たとえば、ERPを導入して企業内の様々な情報を一元管理できるようになれば、部署に関わらず必要な情報をすぐに把握でき、より効率的に仕事を進められます。さらに、異なるシステム間での転記にかかる時間や、重複入力といったムダな時間も削減可能です。プロジェクトごとの損益計算といった、時間がかかりがちなデータ集計作業も大幅に削減できるでしょう。パッケージタイプを選べば、導入費用を抑えつつ自社の業務に必要な機能を利用することも可能です。

システムやツールには労働時間だけでなく工数を管理できる機能がついたものもあります。残業状況や人件費が明確になり、生産性の低い業務やプロジェクトを把握できるため、労働生産性向上に役立つでしょう。

たとえば、国内最大規模の総合PR会社である共同ピーアール株式会社様では、当ブログを運営する株式会社オロのクラウドERP「ZAC」を導入したことによって、年間15,000枚を超える紙帳票を電子化することに成功しました。ERP導入以前に使用していた販売管理システムでは、営業からの手書き帳票を、経理が一括してシステムに入力していましたと言います。また損益管理も、売上から外注費・直接経費を引いただけのもので、社員に労務費の意識がなかったことも課題でした。

ERP導入後は、経理部門全員の作業工数が1人あたり1日1〜2時間と大幅に削減。さらに、業務の内訳を工数としてシステム上に入力できるようになり、各案件のコストとして紐づけられるようになりました。紙・ハンコ文化から脱却し、ほとんどの業務をリモートで行えるようになったことも大きな変化だそうです。

まとめ

労働生産性の向上なくして企業の成長は望めません。

日本は独自の業務形態やIT化の遅れもあり、海外に比べて労働生産性が低水準でなかなか成長しないことが悩みの種です。労働生産性の低下は、利益を減らすだけでなく、人材の流出や国としての経済力の低下につながるなど、深刻な問題を引き起こすと言われています。

すでに労働生産性をあげるために何らかの施策をおこなっていても、なかなか労働生産性が向上しないという企業もあるでしょう。労働生産性を上げるためには、やみくもに業務効率化を行うのではなく、自社に何が足りないかを分析することが大切です。そのうえで、改善策を検討していきましょう。