マルチクラウドとは?ハイブリッドクラウドとの違いをわかりやすく解説

2025/1/24公開

クラウドという言葉を耳にするようになって久しく、近年はマルチクラウドの活用も進んでいます。複数のクラウドサービスで自社に最適な環境を構築し、より効率的かつ高付加価値な仕事を目指す企業も多いことでしょう。

しかしマルチクラウドという概念や、他のクラウドとの違いが分からず、どのように活用すべきか迷うかもしれません。そこで本記事では、マルチクラウドとハイブリッドクラウドの違いやマルチクラウドの定義、利用するメリット・デメリットをお伝えします。

マルチクラウドはどのような企業に向いているのか等も解説するので、導入に迷いがある方はぜひ参考にしてください。

目次

マルチクラウドとは

マルチクラウドとは、一般に提供されているクラウドサービスを複数組み合わせて最適環境に構築することを指します。便利なクラウドサービスが普及したことで、複数のサービスを導入して活用する企業も増えています。

2023年に総務省が実施した通信利用動向調査によると、クラウドサービスの効果について、「非常に効果があった」又は「ある程度効果があった」とする企業の割合は 88.4%(*1)で、利用した企業の9割は効果を実感していることがわかりました。

また、クラウドサービスを利用する企業は令和3年に70.4%だったところ、令和5年には77.7%に増加していることが同調査(*1)でわかっています。特に「全社的に利用している」と回答している企業は2年で7.9ポイントと、クラウドサービスの需要の高まりがうかがえます。

パブリッククラウドとプライベートクラウド

マルチクラウドを理解するためには、まず2つのクラウドを把握することが重要です。1つが、広く一般に開かれたクラウド環境であるパブリッククラウドです。これは、事業者が提供するクラウドサービスを複数の企業で共有する仕組みとなっています。

もう1つが、特定の範囲内でのみ利用できるプライベートクラウドです。自社やグループ会社内のみなど、パブリッククラウドに比べると強固なセキュリティのもと、柔軟で効率的なサービスを利用できるものとなっています。

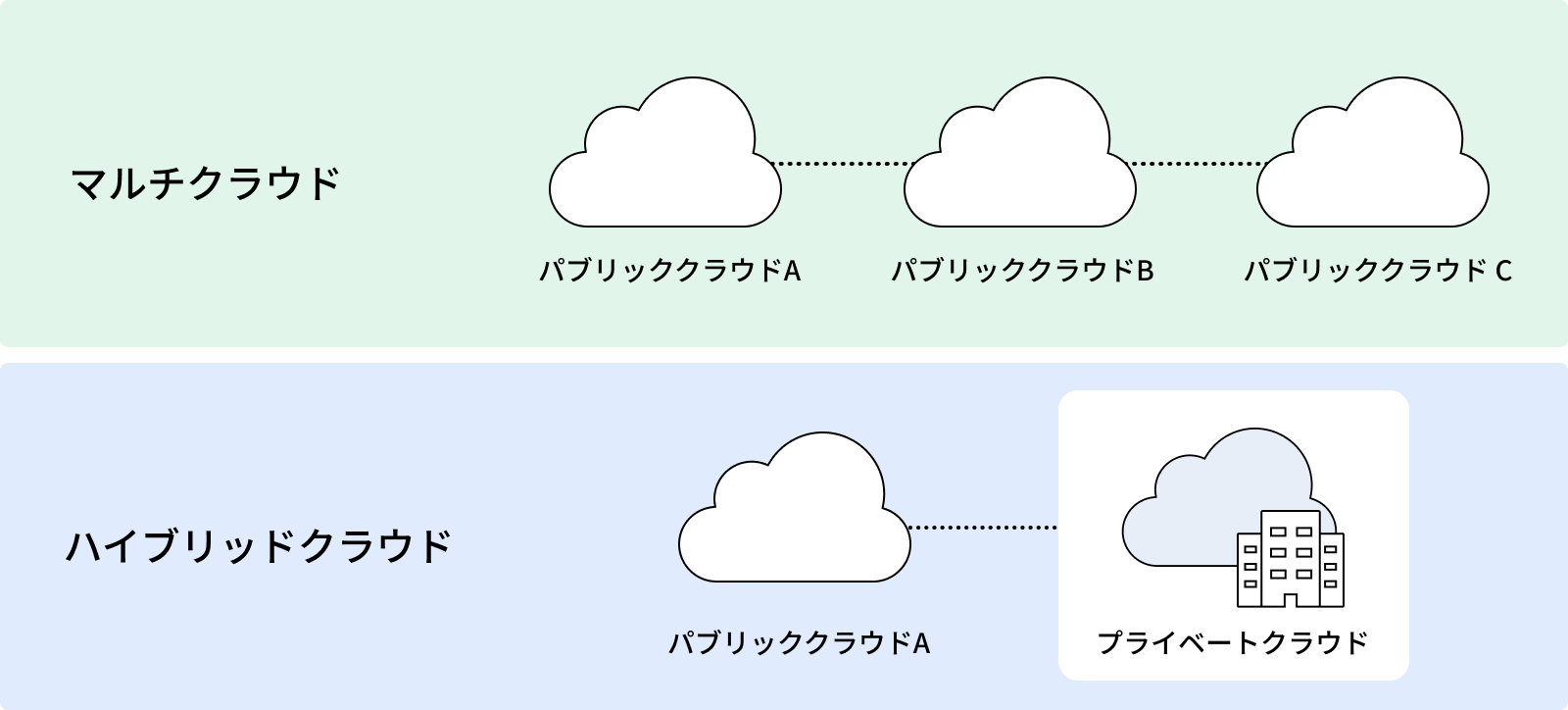

マルチクラウドは、ここでいうパブリッククラウドを複数活用している状態を指します。

マルチクラウドとハイブリッドクラウドの違い

| マルチクラウド | ハイブリッドクラウド | |

|---|---|---|

| 運用環境の構築方法 | 複数の異なるパブリッククラウドを組み合わせて構築 | プライベートクラウドと パブリッククラウドを、組み合わせて構築 |

| どのようにデータを参照するか | あらゆるデータをパブリッククラウド上に保管し、それぞれを参照 | 機密情報はプライベートクラウドに保管、そのデータをパブリッククラウドで参照 |

マルチクラウドと混同しがちなのが、ハイブリッドクラウドです。マルチクラウドは、複数のパブリッククラウドを組み合わせて利用する形態を指すのに対し、ハイブリッドクラウドは、プライベートクラウドとパブリッククラウドを組み合わせて利用することを指します。

例えば、機密情報は社内に構築したオンプレミスのプライベートクラウドで保管し、それをパブリッククラウド側でも利用するといった形態がハイブリッドクラウドです。一方、マルチクラウドでは、すべてのデータがパブリッククラウド上にある状態となり、それぞれを参照する形態となっています。

マルチクラウドのメリット

ここまで、パブリッククラウドを複数活用して、自社に最適な運用環境を目指すのがマルチクラウドだと説明しました。マルチクラウドは、最適な環境が構築できるだけでなく、以下のようなメリットも得られます。どのようなメリットがあるか詳しく見ていきましょう。

トラブル時のリスクを分散できる

複数のパブリッククラウドを利用しているため、仮に1つのクラウドサービスに障害が生じても被害を最小限に抑えられます。例えば、災害やサイバー攻撃によるクラウドサービスの障害が発生しても、他のクラウドサービスは利用を継続できるため、すべての業務が停止することを防げるのです。

もし1つのパブリッククラウドに集約していたら、トラブル時に多くの業務が停止してしまいます。そのリスクを避けられる点がマルチクラウドのメリットです。

自社に合わせた柔軟な運用が可能

マルチクラウドは、必要な機能やサービスを柔軟に組み合わせられる点もメリットです。例えば、多くの社員が利用する販売管理と勤怠管理のシステムは、直観的に操作がしやすいA社を使い、専門性が高くベテラン社員のみが利用する財務会計システムは、機能面が充実したB社を使うなど、利用する人とそのニーズに合わせた運用ができます。

企業の業務内容や規模に合わせて機能を追加したり削減したりと、利用するシステムに無駄がなく、かつ柔軟な変更が可能です。

各業務のパフォーマンスを最適化できる

近年では、経理業務に特化した入金消込チェックツールや、営業に特化したCRMなど、各業務に特化したクラウドサービスが多く提供されているため、それらを導入することで社内の業務パフォーマンスの最大化が期待できます。

マルチクラウドのデメリット

上記のようにさまざまなメリットを得られるマルチクラウドですが、以下のようなデメリットもあります。デメリットを理解したうえで導入するかどうか決めることが肝要です。

導入・運用コストの増加

複数のクラウドサービスを導入することになるため、利用するサービスが増えるほど導入コストや運用コストがかかります。多くのサービスを導入している場合、どこか1つのベンダーに集約したほうがコストを抑えられるケースもあることを理解しておきましょう。

サイロ化のリスク

マルチクラウドによって各業務のパフォーマンスが最大化できる一方、それぞれのシステムで情報が分断されてしまい、各々でしか情報を把握できない「サイロ化」が起こるリスクが高まります。

サイロ化が起こると情報共有に手間がかかったり、正しい情報を把握できなかったりと、業務効率低下の可能性があることを覚えておきましょう。サイロ化については、以下の記事を参照ください。

セキュリティ管理が煩雑化

複数のクラウドサービスを利用することにより、セキュリティレベルが異なるので注意が必要です。預ける情報の機密レベルに即したサービスを利用しなければなりません。それぞれのシステムで別々のパスワード管理が必要になるなど、運用上の手間も増えるため、適切な運用環境とルールを整備することが重要です。

マルチクラウド導入がおすすめの企業

必ずしも全ての企業にマルチクラウドが必要というわけではありません。企業によっては、マルチクラウドを導入することで大きな効果を得られる場合もあります。ここからは、マルチクラウドを活用できる企業の特徴について解説します。

広範囲なビジネスを行っている企業

ビジネス領域が広範囲で、それぞれのビジネスでシステムやサービスが必要な場合は、マルチクラウドの導入がおすすめです。性質の異なる業務内容をひとつのシステムでまとめることは難しいため、それぞれの業務に特化したシステムを組み合わせて使うことで、柔軟かつ最適な業務体制を構築することができます。

全社の業務効率化を行いたい企業

マルチクラウドの強みはパブリッククラウド上での連携が可能なことです。 具体的には、以下のような財務会計システムをコアにした使い方が考えられます。

- 決算に関わる財務会計システムは全社共通のものを使う

ーコアシステムからCSV出力を行い、各業務や職種の効率化に繋がるシステムを連携させるー経営者向けのBIツールを連携させる

このように、いわゆる「いいとこどり」を叶えられるのが、マルチクラウドのメリットです。どのようなシステムを連携させるのかについては、全社でよく検討しなければなりませんが、マルチクラウドの活用は全体最適にもつながっていくと言えます。

まとめ

クラウドサービスが普及している今、複数のクラウドサービスを自社に合わせて活用できるマルチクラウドの形態も増えてきています。さまざまなパブリッククラウドを組み合わせて利用するため、トラブルのリスクを分散したうえでの業務効率化が実現可能です。

その一方で、コスト増加やサイロ化、セキュリティ管理の煩雑化といったリスクもあるため、本当に導入すべきか検討する必要があります。多様なビジネスを行っている企業や、全社的に効率化したい場合はマルチクラウドの導入がおすすめです。

マルチクラウドのメリットを最大限引き出すために必要なのが、クラウドサービスごとの連携です。連携性の高いシステムを利用することが鍵となります。本ブログを運営する株式会社オロのクラウド型ERP『ZAC』なら、販売管理をベースに必要な機能を選んで導入でき、外部システムとの連携も可能です。